Le Retable Marchaisien

Une installation

d’Emmanuel Krouk

du 22 juin au 1er août 2019 à La Grange du Prieuré

Acanthe Village d’Artistes La Ferté-Loupière 89110

Le retable Marchaisien, présenté pour la première fois dans la Grange du Prieuré de la Ferté Loupière, a été réalisé entre 2009 et 2019 dans l’atelier du peintre Emmanuel Krouk à Marchais Beton, petit village de Bourgogne, d’où le nom de retable Marchaisien. Le projet de retable s’est imposé à l’artiste alors qu’il travaillait à ses portraits d’ancêtres, à ses paysages d’errance, aux offrandes… Ce travail renvoyait une image chaotique du monde, à la fois tragique et sereine, grimaçante, souriante et souvent dérisoire. Ces œuvres, si diverses dans leur inspiration, confrontées les unes aux autres, composent un polyptique, une œuvre globale, où le tout fait sens et donne sens à chacune des parties. Ainsi, prend forme le retable, forme privilégiée, imposée par l’articulation naturelle des œuvres. Tout s’y trouve réuni, les commanditaires (portraits d’ancêtres), les espaces parcourus (paysages de l’errance), les traces abandonnées, les offrandes (natures silencieuses), lieux de rencontre et de partages, enfin les nombreux témoins, observateurs du temps qui passe… Ce tout esquisse l’image d’Ahasvérus, nom que le Moyen Âge donne à la figure mythique du juif errant et auquel le retable est dédié.

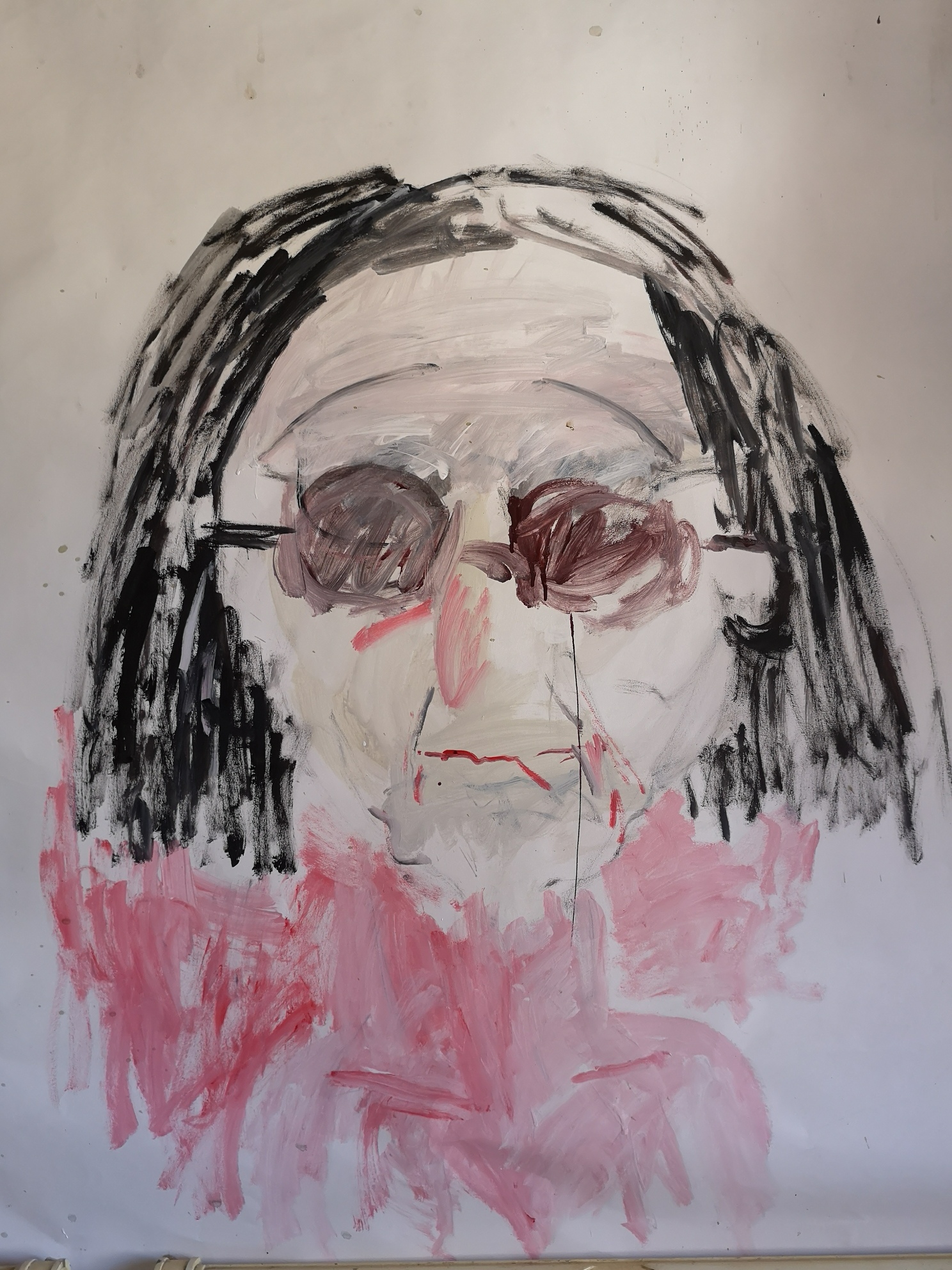

Portrait d’ancêtre – Peinture sur papier 160 x 130 cm

Portrait d’ancêtre – Peinture sur papier 160 x 130 cm

Le Retable

d’Emmanuel-Ahasverus Krouk

par Claude Molzino

À l’origine un retable était le meuble portatif, la table sur laquelle les premiers Hébreux offraient leurs sacrifices à Yahvé. Le christianisme s’en est tôt emparé, en faisant une des pièces les plus emblématiques du mobilier ecclésial dans l’histoire de l’art religieux et le genre s’est particulièrement développé à la fin du Moyen-Âge, donnant une profusion d’œuvres à la beauté et à la richesse ornementale étonnantes ; les compagnons des différents métiers concernés coopéraient à l’ouvrage, peintres, sculpteurs, menuisiers, serruriers pour réaliser collectivement ces pièces d’ateliers.

Un retable est une construction complexe constituée d’une caisse polyptiquement garnie dont les volets peuvent s’ouvrir ou se fermer selon les besoins des divers moments de la liturgie. La caisse placée sur une prédelle elle-même ornée est surmontée de dais aux nombreuses sculptures ciselées, dais parfois couronnés de flèches comme les cathédrales gothiques; le tout se dresse donc dans un mouvement vertical et surmonte le maître-autel, redoublant sa tension vers le haut, vers le ciel. Les scènes offertes à la contemplation des fidèles relèvent d’un certain nombre de modèles canoniques de l’Histoire Sainte, exprimées généralement avec un intense réalisme et un grand lyrisme, je pense parmi tant d’autres nombreux exemples, au Retable de la Cène réalisé par Dirk Bouts entre 1464 et 1468 (sis à Louvain), où la précision descriptive des moindres objets du triptyque conjugue la représentation des rites juifs et chrétiens de cette moitié du quinzième siècle.

Depuis 787 en effet, le second Concile de Nicée avait affranchi les arts de l’interdit des images issu du second Commandement ( Exode, 20, 4-6) en s’appuyant sur l’interprétation de saint-Jean Damascène pour qui avec le Christ l’invisible est devenu visible en devenant chair ; on sait les profusions décoratives et les esthétiques les plus sensuelles qu’aura libérées l’édit conciliaire en restaurant la dignité du monde sensible. Jusqu’à l’iconoclastie réformatrice qui ne reculera étonnamment pas devant le pouvoir édifiant des images, même si Luther dans le sillage de la foi paulinienne (fides ex auditu), hiérarchise bien-sûr les arts et les sens au profit de la musique la seule chose qui doit, à juste titre, être honorée, après la parole de Dieu, ainsi qu’il avertit dans la Lettre Aux admirateurs de la Musique de 1538; le tout était de ne pas tomber dans l’idolâtrie des papistes – et l’enjeu était de taille pour le dogme puisqu’il s’agissait pour les luthériens de comprendre les deux espèces de l’Eucharistie comme signes de/vers la Présence du Christ et non réalité du sang et du corps du Messie ainsi que l’interprétait le catholicisme.

Avec un retable, nous voilà donc inscrits dans une tradition séculaire et spécifiquement religieuse.

Dans les retables, la peinture et la sculpture des différents épisodes de l’Histoire Sainte intégraient traditionnellement bon nombre de personnages contemporains sous la figure de « témoins » : donateurs et commanditaires se voyaient ainsi représentés et leur générosité glorifiée, mais le procédé rendant simultanés le présent et l’immémorial avait aussi pour fonction de faciliter l’identification des fidèles aux scènes bibliques et par là favorisait la dévotion et l’édification qui restaient la finalité de ces riches constructions qu’étaient les retables.

Un « Retable Marchaisien », construit à Marchais-Beton, petit village de l’Yonne… Retable d’aujourd’hui, contre toute attente, on en élabore donc encore en notre vingt-et-unième siècle. Et de plus, dédié à la figure d’Ahasverus, le Juif errant ? De quoi peut-il bien s’agir ? J’aimerais dire familièrement, qu’est-ce qu’il nous fait Emmanuel Krouk, avec cette installation pour le moins déconcertante ? Regardons.

La composition de l’œuvre respecte les exigences canoniques traditionnelles du genre : polyptyque aux offrandes, panneaux des commanditaires, hommage aux paysages où ont été réalisées les peintures, les témoins sont là eux aussi, le tout est construit dans l’espace d’une grange, la Grange du Prieuré. Soit. Mais de quel rite sacrificiel est-il question ? Car tout retable, on l’aura compris, n’est par définition que l’écrin sertissant une offrande à Dieu, qu’il s’agisse de l’autel en bois d’acacia des premiers Hébreux ( Exode, 27) ou des meubles de la dévotion chrétienne comme le célèbre chef-d’œuvre du dit Grünewald à Issenheim ; or l’on n’en perçoit aucune ici et l’on a envie de demander comme l’enfant fameux : voici le feu et le bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? (Genèse, 22, 7) Quelle Histoire célèbre-t-il ce « Retable Marchaisien » ? Quel sens – eschatologique ? – délivre-t-il ? Mystère de cette installation autour d’un fondement éludé, d’un cœur absent, d’une raison d’être scotomisée. Pas totalement cependant, car le sous-titre – dans sa discrétion de second rôle – donné à sa composition par Emmanuel Krouk nous ouvre quelque voies, que nous allons suivre.

Le Retable est donc dédié à la figure du Juif errant, ce qui nous permet d’entrevoir dans quel horizon interpréter le sacrifice absent picturalement, pas même inscrit en creux par un blanc localisable quelque part dans l’installation, par un vide ménagé ou un espace neutre intercalé, non, totalement éclipsé de la réalité matérielle de ce qui nous est présenté. Comme si l’injonction du deuxième Commandement (Tu ne feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point…, Ex., 20, 4-6) se trouvait inscrite, secrètement, tacitement et par là même doublement réalisée au sein de l’œuvre picturale appelée « Retable Marchaisien » : un irreprésentable celé mais aussi scellé au cœur des images peintes. Précisons notre pensée et dégageons plus explicitement ce caractère abyssal donné par la dédicace. Le Juif errant est le destinataire du retable, et si c’est à lui que l’installation est dédiée, pour lui qu’elle est réalisée, c’est parce que c’est de lui qu’il est question au centre vide de l’œuvre : autrement dit, c’est lui l’objet, l’offrande de l’holocauste, lui qui est sacrifié (je reviendrai plus loin sur le rapport entre ce Retable Marchaisien et l’installation De Drancy à Birkenau construite par Krouk en 2000 au Conservatoire Historique du Camp de Drancy). Il y a donc bien une raison d’être du Retable à en être un : le sacrifice du Juif errant, l’antisémitisme séculaire. Mais le judaïsme interdisant les images et représentations des êtres vivants et n’acceptant dans son art que les décorations abstraites, c’est précisément respecter son iconoclastie que de ne point donner une quelconque figuration d’Ahasverus, fondement et fin tout à la fois du Retable : il est dit dans le sous-titre et c’est de l’immatérialité de son nom qu’émerge sa présence. Peut-il y avoir plus profond hommage à son histoire, à ses ancêtres, à son peuple et à sa Loi que cette pudeur, ce retrait du peintre, du faiseur d’images devant l’Infigurable ? Ce qui rend cette installation si émouvante, en même temps que troublante. L’exubérance et l’audace qui caractérisent les foisonnantes œuvres de Krouk sont bien présentes dans le « Retable Marchaisien » mais se révèlent des écrans dissimulant leur propre fond opposé à et de toute figuration, fond invisible, au-delà ; l’image se retire devant la Parole et l’on comprend que le sous-titre donné à l’installation est sans commune mesure avec la pratique habituelle dans l’histoire de l’art pictural de nommer l’œuvre, fût-ce par antiphrase. Car c’est à cette Parole et à la lecture du Livre que tient l’identité du peuple juif à laquelle l’errance est inhérente, ce que le pieux scribe et sacrificateur Esdras, vouant sa vie à la transmission des commandements de l’Éternel, enseigne depuis la construction du Second Temple (Esdras, 7-10). C’est donc bien une affirmation d’identité, soit aussi d’unité que manifeste le Retable, tant dans la vie personnelle d’Emmanuel Krouk, que dans l’Histoire que/qui porte sa vie, que dans son œuvre dont la proliférante disparité pourrait nous faire croire qu ‘elle est hétérogène, alors que l’unité l’habite, n’en doutons pas.

À tout cela il faut ajouter que le Juif errant par définition ne peut être figuré, figé de par son errance même : il ne fait que passer, comme nous tous du reste, ce qui donne aussi à ce mythe sa portée universelle au moins à un tout premier niveau car il s’agit bien sûr ensuite d’assigner le sens de ce passage qu’est notre existence et de ce fait la portée d’un errer qui peut tout aussi bien signifier l’erreur et l’enfoncement opiniâtre dans la fausseté, la mauvaise voie, que la quête érémitique répondant à l’appel divin. En ce qui concerne Ahasverus, comprenons que l’on ne peut le rencontrer car il est toujours déjà ailleurs, mais seulement trouver sa trace ; ici la trace est le « Retable Marchaisien ». L’installation dans la Grange du Prieuré comme trace : elle fait signe vers autre qu’elle-même et se révèle habitée par une présence en absence qui la fonde et l’irrigue de son sens, elle se fait signe elle-même.

Retournons vers le Retable et à nouveau regardons, tout du moins le visible. Les peintures qui le composent sont quasi toutes prélevées dans l’abondant matériau fourni par les décennies passées dans son atelier par le peintre. En articulant ces différentes séries entre elles, Emmanuel Krouk ne fait pas une rétrospective, en composant le Retable, il fait une œuvre à part entière et nouvelle où la totalité donne sens aux éléments constituants : il relie ses peintures entre elles et par là lit son propre parcours dans un monumental polyptyque. On le disait plus haut, les formes traditionnelles du genre sont respectées ; attachons-nous plus particulièrement aux panneaux des commanditaires : il s’agit d’ « Anciens », d’ « Ancêtres », ni anonymes ni symbo-liques car ce sont des portraits des propres parents du peintre, Schlomo le père et Rachel la mère, et de la proche famille de Krouk, sœurs, tantes, amie intégrée à la parentèle par une fraternité de l’esprit… C’est cette famille en partie disparue, décimée, dispersée dont le peintre continue à tisser le fil, à transmettre l’origine, Emmanuel fils de Schlomo, fils de… La succession des générations maintient ouverte la provenance, le Juif errant ne sait pas où il va mais n’ignore pas d’où il vient ; en assignant après coup à ses ancêtres le statut de commanditaires, le peintre se laisse gouverner par ses ascendants comme il se reconnaît des filiations plus proprement artistiques en rendant hommage à ses grands aînés Monet, Cézanne, Van Gogh par exemple, dans certaines séries de tableaux. Gratitude de la filiation qui honore ses pères et sa mère (Loi mosaïque, cinquième Commandement, Exode toujours). Mais il y a plus, il y a ces références glissées au passage et comme entre parenthèses, presque des didascalies, ces petites reproductions de chefs-d’œuvre de Jan Van Eyck – le visage du Chancelier Rolin, commanditaire de La Vierge de 1436 (conservée au Musée du Louvre), ainsi que celui de cet autre mécène, Jodocus Vijdt dans le monumental Retable de l’Agneau Mystique à la cathédrale de Gand ; ces citations sont saisissantes, elles nous offrent une évidence, l’analogie des expressions des visages de Schlomo et des deux bienfaiteurs du quinzième siècle : gravité, retenue et comme humble refus d’y être pour quelque chose dans le tableau peint parce que tout entiers absorbés par la scène dépeinte, déjà ailleurs, déjà immortalisés, dans l’adoration de Marie pour le Flamand, et pour Schlomo le père de Krouk, dans la concentration d’un quotidien jamais insignifiant, dont chaque geste a son sens, porte son poids de sacré, scelle sans fin une sainte alliance. Honorant sa dette à leur égard, Emmanuel Krouk rend ainsi un hommage magnifique à ses parents, inscrit la singularité de leurs existences dans l’universalité du sens, Rachel n’est pas comme Marie dans la Pietà d’Enguerrand Quarton, elle ne lui ressemble pas, elle est Marie. Ces incrustations précieuses d’un passé flamboyant dans notre présente époque dessinent la continuité de l’histoire humaine en ses deux inséparables versants opposés : cette linéarité nous rassure car nous pouvons en la suivant remonter à une origine non perdue, fût-elle immémoriale (Béréshit…) et tout être humain y est nimbé de sens, chacun y est sacré ; et

elle nous accable par l’apparente inexorabilité de la répétition du pire siècle après siècle.

Et en effet les visages des Commanditaires sont impressionnants, non tant par leur proportion que parce qu’ils nous font face avec insistance et que leurs yeux soient ouverts ou fermés ils nous regardent. Leur juxtaposition frontale leur donne quelque chose de l’attente voire de l’injonction à l’égard des visiteurs que nous sommes : nous ne pouvons pas nous contenter de passer devant comme on avance diligemment dans un musée dans le « sens de l’exposition » ; ici ce n’est pas d’exposition qu’il s’agit et le sens est tout autre que spatial. Les grands panneaux des Commanditaires évoquent le Mur de visages extrait des 365 visages de femmes pour une fin de siècle que le peintre avait installé en 2000 au Conservatoire Historique du Camp de Drancy pour le projet Birkenau par lui initié ; ces visages de femmes dans cette commémoration à la force bouleversante rappellent à leur tour les photographies des victimes affichées dans le même alignement vertigineux dans la Salle des Noms du Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Les visages de nos semblables nous appellent par delà l’affliction, à la conscience, à la mémoire, à l’action pour la paix, au combat contre l’horreur, très loin de la calme dimension esthétique et muséographique d’une exposition ; de même les visages des Commanditaires du Retable. C’est dire que pour Emmanuel Krouk, la peinture n’est pas destinée à être platement accrochée sur des murs de galerie pour le divertissement fût-il culturel d’un public futile mais participe d’un sens de l ‘Histoire et de la vie où le spectateur ne doit pas rester dans une extériorité objectivante mais est enjoint à prendre part. L’art non comme fin en soi mais comme voie, chemin de pensée.

Continuons à déambuler dans la Grange du Prieuré, contrairement à d’autres expositions réalisées par le peintre, aucun auto-portrait n’est ici présenté et le « sujet » Krouk semble absent du Retable. Toutefois, ne nous laissons pas abuser, le peintre est omniprésent par son histoire, sa lignée, ses ancêtres, la généalogie du nom ; il habite le retable en son cœur même, exactement comme le Juif errant principe et fin de toute l’installation. On l’aura compris, l’une des clefs du « Retable Marchaisien » d’Emmanuel-Ahasverus Krouk est son caractère personnel, personnel au sens où Paul Celan le dit de sa propre poésie. Cette dimension personnelle est le caractère sur quoi fait fond Emmanuel Lévinas dans l’interprétation qu’il donne de cette auto-compréhension du poète Celan. On a donc affaire à une interprétation d’interprétation, ce qui, après tout, s’inscrit très bien dans le contexte exégétique du présent propos.

Lévinas commence sa lecture de Celan par cette expression abrupte du poète : je ne vois pas de différence entre une poignée de main et un poème. C’est cette poignée de main qui va conduire le philosophe jusqu’à l’utopie de l’autre homme par quoi il conçoit l’errance ; recomposons brièvement ce cheminement.

Une poignée de main est accueil, elle scelle la reconnaissance bienveillante d’un autre que soi et comme elle, le poème va d’une traite au devant de cet « autre », dit Celan. De l’un à l’autre, sans façon et sans maniérisme, le poème s’affirme comme présent, offrande et tout à la fois présence, engagement de soi, ce qui fait, dit Lévinas, que le personnel sera la poésie du poème : « …le poème parle ! De la date qui est la sienne…de la circonstance unique qui, proprement, le concerne ». Le personnel : de moi à l’autre, conclut le philosophe. Ce mouvement centrifuge, cette sortie hors de soi à l’opposé de tout égocentrisme romantique est un transport depuis le lieu que l’on croit spontanément premier de l’intériorité pour le poète comme pour tout un chacun, vers au delà, vers un non-lieu car cet autre – et Lévinas ne peut qu’y insister – est un tout autre ; voire le tout Autre précisera même Celan dans son discours du 22 octobre 1960. Le tout Autre, soit, l’insituable, l’inobjectivable, l’inassignable, on connaît les développements lévinassiens de cette altérité absolue qui n’est pas simplement différence et renverse toute la logique classique de l’identité aussi bien que la dialectique. L’autre homme n’est pas quelque part en dehors de moi ou face à moi, il est en dehors de toute mesure commune avec moi, et par là, il n’est nulle part, il ne participe pas à non plus que de la même spatialité que moi ; il est non-lieu, utopie. Mais cette utopie où il se manifeste – invisible – ne m’est accessible que pour autant que j’ai été capable de me désengager du lieu de moi-même : comme si l’utopie était non pas le rêve et le lot d’une maudite errance mais la « clairière » où l’homme se montre : « …clarté de l’utopie…Et l’homme ? Et la créature ? – En telle clarté ». La poignée de main qui me déprend de moi-même au moment où je la tends vers l’autre me constitue dans ma vérité d’ouverture à ce qui me dépasse, à une transcendance par rapport à quoi rester calfeutré chez soi, dans son domicile, sur son territoire est se manquer soi-même comme l’autre ; en ce sens c’est de l’autre que je nais, il est ma terre natale ; naissance toujours à venir donc, comme une Terre Promise. Cette apatridie est, dit Lévinas, d’essence juive. La poésie, du moins celle de Celan, assume en plénitude ce renversement de l’errance en naissance par quoi se définit le judaïsme. Errer, c’est s’adresser à l’autre, non pour lui dire ceci ou cela mais pour reconnaître sa vérité, et par là, le poème en parlant ainsi en son nom propre, […] parle au nom d’un Autre, – qui sait, peut être au nom d’un tout Autre, ajoutera Celan toujours dans son discours de Darmstadt de 1960. Le poète est investi d’une mission de témoin, ou qui sait peut être de prophète, car qu’est-ce d’autre que parler au nom d’un autre ou d’un tout Autre ? Il se met au service de celui qui ne peut (plus) parler, voire au service de la Parole, mais ne peut ainsi se dévouer à l’altérité qu’à partir de sa singularité, de son propre, de l’existence temporelle et incarnée qu’est la sienne et rien que la sienne.

Revenons au « Retable Marchaisien » depuis ce détour par la lecture lévinassienne de Paul Celan : l’idée de l’errance comme naissance à partir de l’altérité et essence juive trouvant son assomption dans la poésie de Celan peut-elle être perçue dans tout art ou plus exactement dans la peinture qui ici nous importe ? On le disait plus haut, le Juif errant ne peut être rejoint, insituable, il est toujours déjà ailleurs, au delà, descendant exemplaire de son ancêtre, Abraham, Abrâm, Ivri, ce qui signifie, nous disent les spécialistes, « celui qui est de l’autre côté », que l’on ne peut rencontrer donc. Ainsi dans la figure d’Ahasverus reconnaissons-nous le non-lieu, l’utopie . Le Juif errant s’identifie à travers nous à ce qu’il cherche ; pourquoi à travers nous ? Parce qu’un renversement s’opère de l’un à l’autre : Si je suis la trace, je ne puis l’être que pour l’autre, réplique Edmond Jabès. Ahasverus devient pour nous figure de la transcendance par la transcendance que pour lui, il poursuit. Il devient pour les autres ce vers quoi il erre, s’identifie pour les autres à l’utopie. C’est le premier renversement, issu de l’application de la lecture lévinassienne de Celan à la figure du Juif errant du « Retable Marchaisien ». Un second retournement est induit par l’installation elle-même : le Retable nous place face à l’utopie du Juif errant, tout à la fois dédicataire et holocauste, présent dans son absence physique, présent éminemment dans son nom, transcendant. Aussi sont-ce nous les visiteurs, qui devenons errants, soit embarqués à la recherche de cette transcendance sise au cœur de l’œuvre, c’est nous qui devons comprendre que nous naissons d’une altérité qui nous précède et que seul ce décentrement nous fait exister authentiquement ;

nous qui avons à tendre notre être vers cet absent, pour une poignée de main impossible, pour une rencontre impossible, utopique, chemin impossible, chemin de l’impossible, ainsi que conclut Celan son discours Le Méridien. Ce par quoi le Retable d’Emmanuel Krouk retrouve la portée anagogique des retables de la tradition chrétienne, si loin des divertissements culturels du vingt-et-unième siècle…

Claude Molzino

Agrégée et docteur en philosophie

Indications bibliographiques

La Sainte Bible, traduction R. Segond, la Maison de la Bible, 1948.

Paul Celan, Le Méridien et autres proses, La librairie du XXI°siècle, Seuil, Paris, 2002.

Emmanuel Lévinas, Paul Celan de l’être à l’autre, Editions Fata Morgana, Paris, 2002.

Edmond Jabès, Il n’y a de trace que dans le désert, Le livre des marges, Biblio Essai, Paris, 1989.

Emmanuel Krouk, de Drancy à Birkenau, catalogue publié pour le Conservatoire Historique du Camp de Drancy, 2000.

Ouvrages publiés :

Passer, sans fin, de quelques sculptures de Robert Groborne, Manucius&Peuplier éditeurs, Paris, 2019.

Figures d’un monde en sursis, Un dialogue entre philosophie et photographies du temps présent, photographies de Matthias Koch, Ouverture philosophique, L’Harmattan, Paris, 2018.

Diffraction, Préface à Unheimlichkeit, photographies de Matthias Koch, Éditions

du Tanargue, Vinezac, 2017.

Mémoire de l’ombre, de la gravure :

Maurice Maillard, Éditions Manucius, Paris, 2015.

Journal du Japon, Polaroïds de Robert Groborne, Éditions Manucius, Paris, 2015.

La vérité en musique, Éditions Manucius, Paris, 2012.

Collectifs :

Le logicien solaire, Hommage à Jean-François Mattéi, Éditions Manucius, Paris, 2015.

Astolfo Zingaro, Pitture1952-2013, Manucius/ Artespressione, Paris/Milano, 2013.